13.06.2022 23:47

ОСМЫСЛЕННОЕ ПРОСТРАНСТВО

Исследование

визуального языка.

«Слова нужны, чтобы понять смысл, когда смысл пойман, о словах забывают».

Бодхидхарма, «Трактат о созерцании ума»

ТВОРЧЕСТВО

Каков смысл творчества? Вот на самом деле как звучит основополагающий вопрос, который может задать себе художник, естественно, по отношению к самому себе, потому что этот вопрос и может решаться только лично, только тогда он и имеет какой-то смысл. Я начну с того, что творчество, само это понятие, оно возникает в виде вопроса в экзистенции. Не имеет смысла рассматривать его отвлеченно. Экзистенция же, очевидно, обнаруживает себя как двойственность или ее подразумевает: существование и несуществование. Вот я еще не существую, и в какой-то момент мое существование начинается, затем я исчезаю, меня больше нет. Вопрос на самом деле заключается не в том, почему так устроен мир? – а в том, как мне с этим быть? Как я персонально соотношусь с собственным существованием и несуществованием, а если шире – с существованием и несуществованием мира; и наконец непосредственно с этими данностями – существование и несуществование?

Сегодня я есть, завтра меня уже нет. Как я в своем сознании соотнесен с этим? Творчество и смысл творчества соединены с этой двойственностью, которая и есть на самом деле экзистенция. Я полагаю, что неверно рассматривать несуществование, небытие мое персональное или мира явлений как отрицание экзистенции. Несуществование не находится в состоянии антагонизма по отношению к существованию. Я лишь могу констатировать, что в силу устройства жизни, существование чего бы то ни было прерывается, завершается, точно также, как возникает и начинает быть. Можно сравнить такое положение – и это довольно старая метафора – с двумя сторонами монеты, где одна является существованием, другая – несуществованием. Бесспорно, эта метафора отличается тем, что в ней само несуществование рассматривается как нечто существующее, что с точки зрения логики немыслимо. Действительно, могу ли я помыслить нечто, что не существует? Если речь идет о чем-то во времени, то да, но могу ли я помыслить само несуществование? Я могу лишь обозначить, несуществование как нечто, пусть мне и не известное, но существующее, тем самым произведя мгновенную подмену.

Но как с этой двойственностью мира и меня самого, который то существует, то не существует, соотносится творчество? Каков его смысл? Жиль Делёз утверждал, что «искусство единственная вещь, которая преодолевает смерть». Я думаю, здесь лишь отчасти речь идет о том, что предмет искусства наделяет какую-то вещь или явление некоторого рода бессмертием, что экзистенция – будь то объект, чувство, мысль или даже сам автор – продолжается в иной форме, в виде предмета искусства. Конечно, искусство обладает особым качеством – как бы воскрешать, возобновлять идеи, переживания и эмоции. Картина, литературный текст или музыка становятся неким способом или механизмом, чтобы воскресить и продлить существование того, что постоянно ускользает – душевные состояния, чувства, но даже более – некоторый уникальный способ восприятия, рождающийся в нас и затем бесследно исчезающий. Да, в естественном течении жизни все проходит, но искусство удерживает эти явления.

Francisco Goya, El pelele, 1791

Однако есть в любом искусстве еще одна вещь, которая, на мой взгляд, оказывается более важной – трансцендентность возникающих в произведении понятий и образов. Например, ясно, что перформативные искусства существуют только в момент исполнения и неотделимы от исполнителя. Как быть с ними, коль скоро они существуют только в этот момент и затем исчезают?

Я полагаю, что высказывание Делёза имеет еще одну перспективу: сам акт творчества и есть преодоление смерти. Каким образом? Искусство преодолевает саму двойственность «существование – несуществование», поскольку в творческом акте исчезают те самые две стороны монеты. По крайней мере мы можем так предположить, а интуитивно мы всегда это чувствуем, потому что в момент творческого акта само явление трансцендентно. Образ, рождающийся внутри творческого акта, как бы перестает принадлежать физическому миру.

Например, Платон, описывая трансцендентность универсума эйдосов, наделяет это пространство исключительно экзистенцией, выведя его из двойственности возникновения и смерти. Уже в силу того, что эйдосы есть идеальные формы вещей, они определены как неизменные, ведь сама возможность изменения подразумевала бы их несовершенство. Актуализацию чувств или понятий в творческом акте вряд ли можно рассматривать как неизменные и совершенные идеи, схожие с теорией Платона, однако трансцендентность образов очень важное понимание. Такой взгляд исходит из самой возможности отделения идеи, чувства от исполнителя или художника.

Ничего этого нет, но оно есть – так можно было бы описать творческий акт, прибегнув к парадоксу. С одной стороны, здесь актуализируется то, что являлось потенцией – это относится и к понятиям, и к чувствам, и к явлениям. Так, например, в некотором перформансе через действия актера, танцора или перформера для наблюдателя может актуализироваться понятие «дома», понятие «любовь», «смерть», «счастье» или любое другое, в зависимости от того, что происходит. Они как бы возникают в действиях. С другой стороны, возникшая актуализация стремится представить все как трансцендентное – вынесенное «за пределы», в которых существуют и перформер, и наблюдатель. Где находится тот «дом» или та «любовь», которые актуализируются в момент перформанса? Можно сказать, что все это мыслеформы, наши представления о чем-то, и что они присутствуют в пространстве нашего ума, самого исполнителя и наблюдателей, что это интесубъективная реальность, возникающая в момент перформанса, вернее, поскольку она уже присутствовала на момент начала действия – принимающая определенную форму. Несомненно, это одно из возможных описаний механизма обмена, но важно другое – что возникшие понятия не существуют нигде и одновременно существуют. С точки зрения механизма интерсубъективной реальности они не являются чем-то, что посредством каких-то «загадочных волн» передается от перформера к наблюдателям.

Итак, я не могу потрогать актуализирующиеся понятия или образы, не могу их удержать, я могу лишь войти в контакт с ними в некоторый момент времени или не входить, отказаться от него. Этот контакт требует моего присутствия и предполагает, что весь я целиком участвую в этом контакте, не разделяя себя на рациональное восприятие и чувство, на физическое и ментальное. В этом контакте с тем, чего нет, и что одновременно присутствует в пространстве и времени, и возможно возникновение понимания – некоторого эвристического события, когда в сознании и перформера, и наблюдателя возникнет, как некоторое открытие, смысл того, с чем они контактируют. Я могу это описать, но не могу сделать постоянным. Я могу это схватить, но не могу присвоить. Я могу это понять, но не могу передать свое понимание. На какой-то момент «монета с двумя сторонами» перестает быть монетой, больше нет никакой монеты, есть нечто, что одновременно и существует, и не существует.

Итак, творчество, в моем понимании – совершенно неожиданный акт, как бы преодолевающий неизбежную в физическом мире оппозицию «существование – несуществование». В этом и заключается его одновременно персональное и надперсональное значение. Я не нахожу большого смысла в исключительности концепции творчества, которая заключается в «отражении действительности» – миметическая концепция – и представляется мне хрупким динозавром. Немного лучшей мне представляется концепция модернистская, концепция диегизиса – порождения нового мира или собственной реальности произведения искусства – но и она по-прежнему не преодолевает, в качестве концепции, основополагающий вопрос «существования и несуществования». Обе эти противоположные концепции в художественной практике на самом деле чередуются, взаимопроникая и дополняя друг друга, и оставаясь на уровне того или иного языка – будь то язык визуальный, кинематографа или любой другой. Что меня интересует в художественной практике – возможность выхода за пределы как ментального представления, так и отражения окружающей действительности, что приводит меня к идее о возможности образа как понимания.

ОБРАЗ

Одно из фундаментальных понятий в художественной практике. Что такое образ? Я сосредоточу свое внимание на визуальном образе. Во-первых, это слово имеет настолько широкое применение и значение, что для начала нужно разобраться с уровнями. В самом широком смысле под визуальным образом можно понимать любое изображение. Как только я прибегаю к выражению «художественный образ», я тем самым попытаюсь перейти на другой уровень рассмотрения, неизбежно затрагивая опыт восприятия так называемого высокого искусства и всего, что с ним связано, и это будет так или иначе содержать в себе эстетические критерии – весь объем того, что Джефф Уолл называет «канонические искусства». Но есть и другой уровень рассмотрения – образ, как нечто, передающее или обладающее смыслом. Здесь передо мной возникает трудность. Если критерии «канонических искусств» находятся в области эстетики, то «образ как обладающий смыслом» выходит за ее пределы.

Действительно, на каком основании я могу отказывать в смысле объекту, который выведен из сферы «канонических искусств» и автор которого настаивает на его статусе «не-искусства»? Смысл его, по сути, редуцируется до дискурса, до словесного выражения некоторой идеи, и тем не менее он также может восприниматься как образ, хотя сам объект при этом и смещается в область знака и даже в область простого присутствия – где само присутствие объекта в этом конкретном пространстве и назначает ему тот или иной смысл. Отличие такого объекта концептуального искусства или даже «не-искусства» от «канонического искусства» состоит, по-видимому, в том, что классический и модернистский взгляд настаивают, что образ содержит в себе пространство его смыслов, тогда как концептуальный взгляд или объект «не-искусства» настаивает на особом контексте и особом пространстве, где и может быть актуализирован тот или иной смысл. Передает ли такой концептуальный объект или знак смысл? Да, конечно. Но при этом он уже не содержит его в себе – точнее будет сказать, что автор сознательно его так устроил, чтобы сам по себе он не нес в себе тот или иной смысл, но смысл возникал бы от его помещения в контекст. Таким контекстом, в самом широком смысле является демонстрация объекта в рамке искусства. Пустой холст на подрамнике, находящийся на стене галереи, освещенный спот-светильником и лишенный соседства других объектов, будет восприниматься таким художественным объектом. Будет ли он при этом содержать в себе тот смысл или его часть, который возникает в контексте его присутствия в галерее в пустом пространстве? Нет. Этот же холст на стене магазина в соседстве с гипсовыми головами и палитрами полностью лишится того смысла, которым он, якобы, обладает в пространстве галереи.

Тогда именно то, что с помощью своей автономности и своего устройства создает пространство смыслов, и можно назвать образом. Для остального стоит использовать понятие «знак» или «объект». Знак ведь тоже не несет сам в себе пространство смыслов, но лишь некоторое значение. В конце концов знак «Stop» перед въездом на перекресток несет один смысл, а будучи помещен на барную стойку – другой. Да, смыслы коррелируются, но они не те же самые.

Этот вывод, по-видимому, можно применить к понятию образа в любой художественной практике – будь то литература, театр, кинематограф или музыка. Думаю, что это действует точно так же, но в соответствии с природой того или иного языка. Меня интересует именно образ, т.е., то, что обладает автономностью и, стало быть, несет в себе поле смыслов, являясь одновременно и фигурой, и пространством.

ОБРАЗ И ПАМЯТЬ

Вначале моей художественной практики я в какой-то момент сконцентрировался на визуальном образе как на результате. В определенный период меня почти только это и занимало – образ, который может быть предъявлен как результат. Такой взгляд на образ, естественно, ставит его в ограниченные рамки. Однако до этого я больше обращал внимание на пространство образов в самом себе. Через довольно большой промежуток времени, в результате как творческой работы, так и блуждания, я вернулся уже сознательно к тому, чтобы работать с пространством потенциального, с образами из бессознательного. Для меня очевидно, что такое пространство открывает возможность живых образов, сделанных не только как соединение пластических свойств или знаков, а несущих в себе понимание – некоторое интуитивное открытие.

Образы обнаруживают себя еще до осмысления и до узнавания. То, что я воспринимаю как внутренний мир, проявляется как образ в той или иной степени.

Летний теплый вечер, недавно прошел дождь, я шагаю по загородной дороге в направлении небольшого перелеска, за которым скрыт дом, от земли пахнет теплой сыростью и каким-то забвением, солнце, наполовину провалившееся в облака на горизонте, освещает пригорок красноватыми лучами, а возле дома меня ждет девушка в платье, я приближаюсь, встречаю ее взгляд, протягиваю руки, чтобы заключить ее в объятия... Это одно давнее мое воспоминание. Если смотреть на него, как на образ, то он довольно банальный. И в тоже время – это весьма сложный образ, целая цепочка событий, некоторая пространственно-временная модель существования, которая несет на себе определенные качества – они проявлены в самом пространстве, в освещении, в объектах и в фактурах, в запахах и прикосновениях. В рамках этого воспоминания такие вещи, как прикосновения, ощущение собственного тела или запах сырой земли, также существуют как образы.

Очевидно, это пространство образов – назову его так – нельзя назвать в полной мере визуальным. Скорее это определенный способ перцепции. Но вот вопрос: возникает ли этот образ в моем представлении как отражение и воспроизведение, приблизительное или более-менее точное, конкретного события – встречи – которая случилась когда-то в прошлом? Нет, этим воспроизведением дело не ограничивается. На примере этого воспоминания я могу обнаружить, что то, как представлены предметы, и само пространство, все это несет на себе и мое собственное психологическое состояние, и даже больше – некоторое качество проживания. Если посмотреть глубже, то можно увидеть и мои надежды, и разочарования, преодоление и груз личного опыта. И есть еще кое-что, что я мог бы назвать контактом с пространством и временем. Даже в таком, на первый взгляд, простом образе актуализировано определенное понимание событий – некий эвристический момент – соприкосновение с загадкой жизни.

Образ в воспоминании является в гораздо большей степени пониманием собственной экзистенции, нежели отражением внешних событий. Я могу назвать это внутренним событием. Им оказывается непосредственный контакт, поскольку он подразумевает встречу меня с пространством и временем. Кстати, когда впоследствии много лет спустя мне довелось вновь оказаться в том самом месте, с которым и связано это воспоминание, я обнаружил, что на самом деле оно выглядит совсем не так.

Память отнюдь не ограничивается сохранением знаний, фрагментов окружающего мира и собственных моих переживаний. Для меня ясно, что воспоминания даже простых житейских ситуаций содержат в себе связь с пространством памяти более сложным и гораздо большего объема по сравнению с тем, что принято называть персональной памятью. Если не рассматривать уникальные состояния, то мои воспоминания по крайней мере направляют, если не создают восприятие настоящего момента, и от этого зависит то, как именно я вижу те или иные вещи, с которыми сталкиваюсь. Как правило, мы не задумываемся, в момент контакта с людьми, предметами или находясь внутри различных ситуаций, что то, как мы видим, направляется нашей памятью. Это представляется нам само собой разумеющимся и очевидным, однако в этом процессе есть один важный аспект, а именно: нам непросто отделить нашу персональную память – тот опыт прожитого, который у нас сложился – от коллективной памяти, а стало быть, и восприятия. Наши контакты в различных сообществах в результате формируют некое поле коллективной памяти, которое становится частью нас. Мы начинаем смотреть на происходящее не столько собственными глазами, сколько глазами коллективными.

В своей книге «Коллективная память» Хальбвакс приводит в качестве примера рассказ одного человека. В детстве во время каникул с ним произошло одно приключение – он отправился на свой страх и риск на исследование заброшенного дома. Это было жарким днем. Пока он с опаской обходил полуразвалившиеся комнаты со стенами, покрывшимися плесенью, у него в голове все время сохранялось представление о его родителях, которые не знали о его приключении и были далеко. В собственном его восприятии семья как бы незримо сопровождала его, и, можно сказать, что он в каком-то смысле смотрел на дом и обнаруженные там вещи их глазами, все время соотнося себя и свое поведение с правилами, принятыми в его семье. И вот в какой-то момент в полутьме одного из помещений он внезапно провалился в дыру в полу, заполненную водой. В самом начале у него мелькнула мысль, что он не сможет рассказать об этом родителям, потому что те отругают его, но затем, когда он оказался в воде, и потом, пока пытался выбраться из ловушки, это воспоминание о семье больше себя никак не проявляло, как если бы все его родные разом исчезли из его восприятия и памяти. Его испуг, когда он почти весь ушел под воду, был настолько неожиданным и сильным, что его мгновенно выбросило из коллективного и сопровождавшего его до этого момента представления о семье. Через некоторое время он выбрался из провала в полу, но воспоминание о его семье вернулось к нему не сразу, по-видимому, уже тогда, когда его испуг и волнение прошли. Впоследствии даже спустя время он так и не рассказал родителям о своем приключении.

В этом воспоминании, которое, возможно, сохранилось отчетливо как раз в силу своей необычности, можно обнаружить, две крайне интересных особенности. Во-первых, мальчика все время сопровождало памятование о семье, которое также направляло его восприятие в настоящем времени, как бы накладывая на его глаза специфический фильтр, а во-вторых, это незримое присутствие семьи внезапно оборвалось, когда он оказался в ситуации опасности и неизвестности. Для того, чтобы справиться с ней, и выбраться из дыры в полу, он должен был, возможно, впервые в жизни взять на себя последствия своего приключения, поскольку не мог призвать на помощь своих родителей.

ПОБЕГ ИЗ КОЛЛЕКТИВНОГО

В обычной ситуации непросто обозначить четкую границу между персональной и коллективной памятью. По-видимому, для того, чтобы выйти из облака разнообразной коллективной памяти, а следовательно, и восприятия, которое может в том или ином виде все время действовать во мне, необходимо как бы осуществить побег из нормального или привычного состояния. Все то, что мы можем определить как нормальное, всегда соотнесено с коллективным, поскольку норма и определяется как нечто общее. Безусловно, существуют разные уровни рассмотрения, но то, что делает воспоминания коллективными – это, по мнению Хальбвакса, соотнесение себя с той или иной группой, частью которой я в то или иное время являюсь.

Группы могут сильно различаться и, очевидно, каждый человек в обществе одновременно оказывается членом очень разных групп в том числе и по их широте. Семья как одна из самых малых и интимных и нация или принадлежность к империи как наиболее широкая. Сам по себе коллективный или персональный характер памяти, очевидно, вовсе не означает двух разных типов памяти, но скорее это похоже на регистры связей, которые направляют мое восприятие – при том, что одно и то же событие может интерпретироваться с точки зрения коллективной памяти и с точки зрения персональной совершенно по-разному. Так, например, в воспоминании моей бабушки, которая была свидетельницей депортации крестьян на Урал после раскулачивания, она персонально воспринимала их положение как несправедливое и пыталась однажды пронести для них хлеба и молока незаметно от военного оцепления, которое окружало их на городской площади. И в то же время она не задавалась вопросом о политической справедливости Сталинской депортации, считая его нормальным явлением – что, очевидно, представляет собой два кардинально противоположных взгляда, при чем существующих по сути в одно и то же время или с небольшой разницей во времени. Другим примером того, как одновременно может действовать в нас коллективная и персональная память, являются события Хрустальной ночи 1938-го года в Германии. Еврейские погромы происходили как раз при молчаливом невмешательстве множества немецких граждан, в которых личное отвращение к избиениям и грабежам заглушалось представлениями коллективными о правильности этих действий.

В определенный момент времени я обнаружил в своем восприятии схожую проблему, но на другой территории – в области визуального языка. На начальном этапе своего изучения фотографии я лишь интуитивно угадывал элементы этого языка, не анализируя, как можно нечто высказывать с помощью образа. Однако, когда я начал изучать композицию у Александра Лапина, который имел большой авторитет именно как теоретик, я стал работать с пластическими свойствами, не пытаясь нечто высказать – это был, так сказать, период чистой формы. Было множество просмотров и анализа мастеров, в результате чего, я обрел какое-то понимание, что такое хорошая фотография. При том, что насмотренность мировой живописью у меня была с детства. Мой отец увлеченно коллекционировал альбомы по искусству, поэтому довольно рано я познакомился с картинами выдающихся мастеров, которые, как мне казалось, я мог рассматривать часами. Так вот, это понимание качественной художественной работы и образа, содержало в себе и обратную, негативную сторону, потому что представляло некий заимствованный свод – коллективную память уже в сфере визуального искусства. Как и в истории мальчика, провалившегося в заброшенном доме, столкновение с личной драмой выбросило меня из этого положения «знающего».

Настоящий поворот начался для меня в тот момент, когда меня переполнял очень тяжелый опыт расставания и смерти близких. На душевном уровне мне хотелось кричать, и этот крик, он и был моим высказыванием – мне необходимо было понять и высказать свой опыт и самого себя, иначе я просто не мог больше жить. И поскольку это был очень сильный удар, то я просто вышел из этого коллективного знания хорошего, качественного, красивого и т.д. образа и оказался один на один с необходимостью выразить свой собственный опыт. В тот момент я описывал подобное состояние как незнание. Я действительно вдруг оказался в полном незнании, что такое хороший образ, а что нет. Я просто перестал это понимать, потому что перестал видеть все сквозь оптику коллективной памяти.

Итак, мне необходимо было обнаружить, открыть, раскопать свой собственный взгляд. Это был непростой, но интересный период, когда для возникновения визуального образа оказывалась более значимой, например, память о прикосновении, нежели всплывающие в воображении картинки. Тем не менее мне нужно было прийти к своему собственному критерию образа и качественной художественной работы. Положение незнания, как я позже понял, вообще является крайне продуктивным. Если я нахожусь в поле знания, если я знаю, что является хорошим, правильным и неправильным, то у меня нет по сути стимула развития, но есть в лучшем случае стремление к соответствию и повторению. Что принципиально противоположно творческой работе, поскольку творчество должно открывать возможность трансцендентного образа, а не находится в соответствии с тем или иным уже готовым представлением.

В своей книге «Sapiens» Харари, иллюстрируя «концепцию незнания», давшую колоссальный рост искусства, науки и техники в европейском обществе, приводит такой факт: до 15 века картографы не использовали на картах наименование terra incognita. Несмотря на то, что они не знали, что находится в неизвестных областях земного шара, они помещали туда мифические территории и моря, а заодно и несуществующих обитателей. С определенного момента это начало меняться. Неожиданно человек обнаружил себя посреди мира, которого он не знал. До этого момента вопрос о познании не стоял, поскольку в этом не было необходимости, человеку не нужно было знать, ведь Творец создал вселенную наилучшим образом, и Он знал всё, в том числе и благой итог развития – нужно было просто доверять провидению.

В искусстве концепция незнания сначала породила ренессанс, а затем она же, но уже в обратном виде, лежала в основе модернизма. Действительно, зачем нужно было следовать по пути подражания природе, когда сам художник и являлся тем, кто мог создавать новую реальность вместо того, чтобы ее бесконечно воссоздавать? Но, оказавшись на позиции Ницшеанского «умершего бога», художник не находил ответ на главный экзистенциальный вопрос о существовании и несуществовании посредством утверждения самого себя. Долго это не могло продолжаться как раз в силу тотальности такого взгляда, который превращался тем самым из художественной практики в мировоззрение и даже в позицию по отношению к социуму. Постмодернистская практика пришла к отказу от образа, к утверждению чистого присутствия, самого факта, который и должен был выражать всю полноту смыслов, как бы вмещая их все. Преодолев модернистскую радикальность, концептуализм столкнулся и с обратной стороной, поскольку произошла неизбежная потеря образа – его автономности и его трансцендентности, вопрос о которой сместился в критические тексты.

Но каковы же были критерии, которые искал я сам? А разве здесь не возникает вопрос о том, что именно я хотел выразить? Если моим стремлением является трансцендентность образа, то может ли она, во-первых, быть достигнута напрямую, а во-вторых, может ли она существовать сама по себе, словно это есть некоторый объект, который можно затем продемонстрировать зрителю? Очевидно, что это было бы совершенно ложной задачей, ведь трансцендентность обнаруживается по отношению к образу, а самой ее нигде и не существует как отдельного явления.

ПРИРОДА ФОТОГРАФИИ

В этом вопросе – что именно я хотел выразить? – таится опасность. Она заключается в незаметной замене действительного высказывания, которое никогда не заключается в декларируемой идее, на высказывание клише или формулы. Всякая идея может быть выражена только средствами того искусства, в котором она и реализуется, это не работает отдельно. Вот почему, на мой взгляд, важно понимать саму природу фотографического образа, по крайней мере – прийти к ясному представлению в самом себе. Потому что только в этом случае возникающие смыслы будут переданы – само медиа позволит это осуществить. Иначе любая идея рискует остаться лишь декларацией, чем-то неживым.

Фотография несет в себе две возможности, и это проявилось еще в начальный период – в момент ее возникновения. Как техника фотография основана на относительно мгновенной копии физической реальности – предметы с помощью фотографии, по сути, «изображают сами себя». То, что художник как бы изъят из процесса получения снимка, является ключевой особенностью фотографии как искусства. Ее язык базируется на этом факте, и «документальность» лежит в ее основе. На первый взгляд, это приводит к выводу, что постановка чужда фотографии. Однако здесь заключается вторая возможность.

Когда мы говорим о «документальной» природе фотографии, и рассматриваем этот факт, как единственно правильный путь, то упускаем из виду крайне важный аспект. Фотография не возникает сама. Если, как определил свое изобретение Тальбот, «предметы и явления природы рисуют сами себя», то для того, чтобы реализовать это, нужен фотограф, тот, кто инициирует процесс – так выглядит это с точки зрения технической. Но здесь важнее другое – сам факт запуска процесса в скрытом виде уже содержит в себе инсценировку. Речь не идет о кадрировании, о решении, что должно попасть в кадр, о композиции и выборе момента – что является прежде всего управлением своим взглядом. Я же говорю об инсценировке как о вмешательстве или изменении реальности перед камерой. Это можно увидеть на первых снимках и Ньепса, и Даггера, и Тальбота.

William Talbot. Group Taking Tea at Lacock Abbey, 1843

Традиционное английское чаепитие, по-видимому, во дворе. Это ранний снимок Тальбота, камера установлена напротив стены, хозяева и гости находятся за столом, слуга в ливрее стоит возле. Это – инсценировка по своей сути, поскольку люди в кадре находятся в особом состоянии внимания к себе и к окружающему пространству, но и само это пространство уже организовано относительно камеры. Да, ситуация бытовая, предметы настоящие, и это не декорация, есть документальность, но очевиден и другой момент – организация пространства.

Что мы понимаем под документальностью? Или так: что всегда понималось под документальностью фотографии? Во-первых, непроизвольное течение событий, а во-вторых, события таковы, как они есть, безотносительно моей «авторской установки». Если первое условие выполняется легко, то со вторым возникает проблема, даже в случае, когда автор не имеет никакого намерения идеологического или ангажированного взгляда. Можно сказать, что при углубленном рассмотрении это второе условие никогда не может быть выполнено, поскольку «события таковы, как они есть» – иллюзорная формула, и вне нашего понимания этих событий нет.

Но что происходит во время этой фотосъемки чаепития Тальботом? Стол приготовлен, все ознакомлены с правилами проведения съемки – не перемещаться, не разговаривать и не жестикулировать – и далее происходит не просто механическое снятие копии. Помимо того, что фотограф обнаруживает свой взгляд, он вмешивается в ход событий, поскольку участники съемки знают о ней, а, стало быть, сама съемка и фотограф направляют происходящее перед камерой. Люди в кадре и человек за камерой становятся соучастниками одного действия, инициированного фотографом и обустроенного обеими сторонами – что и является инсценировкой по своей сути – т.е., организацией события.

Итак, фотография содержит в себе два начала: механическую копию мира и организацию пространства, т.е., событий. Эти два аспекта закономерно воспринимаются как противоположные. Именно поэтому фотография порождает два выраженных художественных направления – документальное и постановочное или инсценировку. Даже после того, как фотография отказалась от своего подражания живописи в виде пикториализма (который как раз часто сохранял документальный подход), исчезла ли постановочная фотография? Нет. Потому что эта возможность лежит в самой ее природе, точно также как и другая ее особенность – предметы в кадре изображают сами себя, создавая свои оптические копии. Строго говоря, это не вопрос выбора – оба аспекта в той или иной степени присутствуют почти в каждой фотографии. Это необходимо учитывать. Фотографический образ всегда будет располагаться на оси между проявленной инсценировкой и документальностью. И в том и другом случае это будет прямой фотографией. На самом деле прямая фотография вовсе не является синонимом документальной. Это означает лишь, что фотография отказалась от следования живописи и признала собственный язык.

ЭМОЦИОНАЛЬНОСТЬ ОБРАЗА

Мне видится важным сделать еще один шаг – перекинуть мостик от природы фотографии в пространство высказывания, что, как я говорил, содержит в себе опасность. Тем не менее для меня очевидно, что двойственность фотографии позволяет осуществить две противоположные концепции – отображение внешней реальности и выражение реальности внутренней. По-другому это можно сформулировать как образ события внешнего и события внутреннего. И поскольку меня всегда интересовала эта вторая возможность – показать скрытое, память и само понимание – то я искал ее по большей части в постановке. Например, я нахожу такой же подход, уже другим и довольно радикальным средством как фотомонтаж, у Джерри Уэлсмана.

Кажется, на первый взгляд, что у фотографии, в отличие от живописи, возможности реализовать образ внутреннего весьма ограничены, поскольку она не в состоянии освободиться от жесткой привязанности к объекту. Но следует ли из этого обреченность фотографии всегда идти по пути мимесиса, отражая внешнюю действительность? Такое представление возникает только тогда, когда я рассматриваю изображенные предметы как само высказывание, как смысл представленного образа, что совершенно не так.

То, что фотография всегда привязана к реальным объектам, на самом деле не лишает ее возможности с помощью внешних объектов, которые по-прежнему «воспроизводят сами себя», создавать образы внутренней реальности. Однако это требует любое внутреннее событие представлять исключительно с помощью внешних объектов и отношений. Другой возможности для фотографии не существует. Живопись легко преодолевает подобное ограничение, уже тем, что сам характер рисунка и манера письма изымают живописный образ из-под власти внешнего. Но преимуществом фотографии оказывается как раз то, что было бы для живописи катастрофой, а именно – независимое от автора отображение предметов. Это важнейшее свойство на самом деле не определяется только техникой и не сводится к простоте получения реалистичного изображения, на более глубоком уровне оно состоит в том, что взгляд художника в фотографии предстает не как авторский, а как свойства объектов. Об этом говорит Базен – один из теоретиков Новой волны – когда заявляет, что «все искусства основываются на присутствии человека, и только в фотографии мы можем наслаждаться его отсутствием».

Фотографам хорошо известно, что свет в снимаемой сцене без труда создает определенное настроение. Зафиксированные механически, тональные отношения, которые прежде всего и определяются характером освещения, наделяют пространство кадра тем или иным эмоциональным состоянием. Освещение как бы накладывает некую сетку, если угодно, эмоциональный флер на пространство перед камерой. Безусловно, это требует некоторого умения, но в целом можно сказать, что природа и здесь как бы работает за художника. Серьезное вмешательство в это положение требуется только если мне необходимо создать освещение в павильоне, в декорации, имитируя искусственными средствами природные явления, которые создают те или иные эффекты освещения.

Даже такая вещь как общее эмоциональное настроение в кадре, поскольку оно прежде всего зависит от освещения, регистрируется, по сути, механически, без участия фотографа. Рассеянное освещение в светлом пространстве при наличии незначительного контраста будет наделять сцену спокойствием, но эта же сцена, освещенная прямым солнечным светом с жесткими и насыщенными тенями, будет создавать напряженность. Речь не идет о визуальном высказывании – это пока лишь настроение. То, что художник достигает изрядным умением, камера передает без нашего участия.

Если даже настроение в снимке во многом воссоздается механически, то как средствами фотографии я могу прийти к визуальному высказыванию? Ведь образ, в моем понимании, это то, что несет в себе автономность смысла.

РЕЧЬ И ВИЗУАЛЬНЫЙ ЯЗЫК

Можно сказать, что работа фотографа заключается прежде всего в наблюдении и умении схватить момент. Это в фотографии крайне важно, но если ей оставлено только выхватывать смыслы из потока событий то, фотограф как автор становится заложником случайности, где визуальное высказывание зависит от воли случая. Оно возможно, но непредсказуемо, и это то, чем приходится платить за спонтанность и ощущение жизни. Но даже в постановочной фотографии, которая пытается преодолеть эту зависимость, мы все равно сталкиваемся с особым положением высказывания средствами визуального языка.

Многие исследователи семантики, например, Лотман, утверждали, что визуальный (иконический) язык кардинально отличается от естественного языка – т.е., речи – и существует по своим правилам. Мы гораздо лучше понимаем высказывание в рамках дискурса, а по поводу визуального образа не можем прийти к однозначному толкованию. Прекрасным примером будет загадка Джоконды – по поводу ее улыбки высказаны совершенно разные и часто противоположные мнения: от образа чистоты души, до образа лукавства. Это не означает невозможность визуального высказывания, но ставит вопрос о том, как визуальный язык соотносится с речью. Мне видится, что такое сопоставление необходимо, поскольку в речи мы обнаруживаем гораздо большую ясность – по крайней мере нам так кажется.

Первое, что стоит отметить, что речь существует как последовательное восприятие или считывание. Маклюэн говорит, например, о том, что «чтение является постоянным процессом выбора», поскольку мы все время вынуждены подбирать подходящее значение слова внутри фразы по мере того, как нам открывается ее общий смысл. Слова обладают не одним, а некоторым количеством значений, и смысл их раскрывается по мере того, как проявляется контекст во фразе. Т.е., речь находится во времени и представляет собой последовательный подбор. Визуальный образ, очевидно, существует иначе: я не могу прочитывать его последовательно. Это крайне важное различие, поскольку нечто должно обеспечивать возможность целостного и одномоментного восприятия образа. Именно эта целостность лежит в основе понятия гештальта.

Визуальный образ не может быть прочитан по частям, подобно пиктографическому письму или ребусу, где от сопоставления различных элементов изображения я понимаю общую картину и ее смысл. Если я не вижу образ целиком, я не могу его понять. Под вопросом оказывается даже узнавание – что именно я вижу. Можно провести такой эксперимент. Взять достаточно сложную картину, где присутствует некоторое количество фигур, закрыть ее непрозрачным экраном, превышающим размеры картины, с проделанной в нем узкой щелью. Двигая экран, по изображению, я буду видеть все время только небольшой фрагмент картины. Собственно, это будет, пусть и приближенно, имитировать процесс последовательного чтения фразы. Понять, как выглядит картина целиком будет невозможно. В ряде случаев я смогу логически достраивать пространство, что позволит мне хотя бы умозрительно понять, что изображено на картине, но во многих случаях не удастся даже этого. Цельного представления о картине у меня не возникнет, подобно тому, как в сознании раскрывается смысл фразы.

Визуальный образ должен быть воспринят целиком – это первое необходимое условие. Второй важнейший аспект состоит в том, что элементы образа – будь то реалистично изображенные предметы или абстрактные фигуры – не обладают каким-то фиксированным значением или несколькими значениями, подобно словам. Тот факт, что я распознаю в изображении конкретный объект, не говорит о его значении. Если посмотреть на структуру речи, то каждое слово содержит в себе означающее и означаемое. Означающее – это то звучание слова или его графическое начертание в тексте, которое мы слышим или видим. Означаемое – это то, к чему слово нас отсылает. Но это не конкретный предмет, а его понятие в нашем сознании. Так если я произношу слово «окно», означающее существует как порядок звуков, а означаемое не как это конкретное окно, которое я, например, вижу перед собой, а понятие, которое включает в себя вообще все возможные и невозможные окна, в том числе и в переносном значении.

В отличие от слова в изображении окна не содержится понятие, в нем нет означаемого. Изображение окна ссылается на некоторое конкретное окно, а не на понятие. В этом смысле изображенное окно оказывается некоторым индивидуальным образом окна, соответствующим ему самому. Можно сказать, что изображение объекта равно самому себе, поскольку, даже если рассматривать фотографию, не существует одного истинного отображения этого объекта. Это окно, и оно таково – вот, что мы можем сказать относительно него. Это не означает, что образ окна не имеет никакого смысла. Он постигается иначе, нежели в дискурсе: изображенное окно имеет какие-то свойства, и эти свойства считываются как его принадлежность. Это может быть старое окно с пыльными стеклами с рамой в трещинах, а может быть кристально чистое с металлической рамой новейшего дизайна – оно может быть любым, но будет нести на себе определенные свойства, в создании которых, в частности, принимает участие и цвет, и освещение, и контраст.

Эти свойства, которые я вижу, не выводятся логически, они просто существуют как данность и считываются интуитивно. Для этого не нужно анализировать изображение. Я смотрю на образ, и, если я достаточно внимателен, я просто наблюдаю его свойства. Точно также, например, реальный пейзаж или улица за окном и происходящее там, никак не объясняют себя. Это явления, и они таковы. Мы можем понять их только в целостности и в их свойствах.

ИМПЛИЦИТНЫЙ И ЭКСПЛИЦИТНЫЙ СМЫСЛ

Реальное, а не гипотетическое изображение содержит конкретные свойства и обладает имплицитным значением. В лингвистике имплицитным называют нечто, что интуитивно считывается или подразумевается, но не обозначено как понятие или прямое значение, которое является как раз эксплицитным, т.е., тем, что разъяснено. На изображении окна нигде не находится никакой поясняющей надписи, говорящей о том, как именно его стоит понимать, но свойства самого изображения подсказывают или намекают на определенный смысл – по сути провоцируют определенное восприятие.

В отличие от визуального образа дискурс обладает как имплицитным, так и эксплицитным смыслом. В качестве примера этих двух смыслов или значений, я прибегну к одному событию из истории театра и литературы. Когда Чехов закончил пьесу, которую мы знаем теперь как «Вишнёвый сад», у него были разные варианты названия, и он остановился на самом простом – назвать новую пьесу по основному месту ее действия. Но во времена Чехова правильным произношением было вишневый – со звуком «е», а не «ё» и ударением на букве «и», что было логично, поскольку вишневый сад – это сад, где растут вишни. И было другое слово – вишнёвый – которое означало цвет. Хотя Чехов дал пьесе название, он был недоволен и продолжал искать более удачное, и однажды, уже на одной из репетиций, он вбежал в гримерку Станиславского и возбужденно объявил, что наконец нашел отличное название. Сделав паузу, он произнес: «Не вишневый сад, а вишнёвый!». Это было неправильным употреблением слова, но оно давало тот самый имплицитный смысл, потому что теперь это был сад определенного цвета, а не место – привычное и потому уже не замечаемое – где растут фруктовые деревья. Через это сад становился чем-то родным, чем-то, что вмещает в себя весь дом, его обитателей, их привычки и в итоге – память, поколение. Это очень важно. Именно такой сад был предназначен в пьесе на вырубку. Вот это изменение – ассоциировать сад с цветом – давало имплицитный смысл, нечто подразумеваемое, но не содержащееся в слове явно.

Имплицитное значение возникает прежде всего через соединение слов, понятий. Каждое по отдельности имеет определенное значение, но комбинация слов меняет его, как бы добавляя дополнительный смысл, и часто это становится решающим, особенно для поэтического текста.

Например, вот это хокку японского поэта Басё – оно считается, наверное, самым известным из его стихов.

«Старый пруд.

Прыгнула в воду лягушка.

Всплеск в тишине».

У слова «пруд» есть точное значение, и понятно значение слова «старый». Это является эксплицитным уровнем смысла, а вот выражение «старый пруд» оно какое-то особое. Когда я прислушиваюсь, что я могу увидеть? У этого пруда есть жизнь, экзистенция, возраст, он тут упоминается словно бы человек или какое-то существо, и он старый. Это не является сравнением: этот пруд старый, а рядом есть новый, недавно устроенный. Нет, это возникает как его состояние прожитой жизни – старый. И этот смысл он начинает выражаться имплицитно. Например, если я говорю: «старая и новая дорога» или «старый и новый пруд» этого имплицитно выраженного смысла не возникает. Есть еще одно довольно близкое явление: коннотация – созвучие. Нечто созвучно чему-то другому. Может быть фонетическая коннотация, а может быть смысловая. В поэтическом тексте возникновение имплицитного значения, по-видимому, оказывается принципиальным, потому что оно стремится как бы заместить собой эксплицитный смысл, при этом не уничтожая его.

У имплицитного значения есть одна особенность – он не может трактоваться однозначно, он провоцирует на определенное восприятие, но оно будет в той же мере зависеть лично от читателя/слушателя, его взгляда и бэкграунда. Разные люди воспримут имплицитные значения по-разному, но они будут находится в одном поле смыслов.

ПЛАСТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И ОБЪЕКТ

И все-таки, почему сам изображенный объект нельзя рассматривать как аналог эксплицитного значения в тексте? Ведь мы узнаём тот или иной объект на картине или фотографии. Разве это в какой-то мере не похоже на слова, из которых составлена фраза? Нет. Потому что сама конкретика изображенных предметов, их индивидуальная форма, соотнесение с пространством, цвет и освещение – т.е., все то, что называют пластическими свойствами – выводит изображение за пределы понятия. Оно слишком индивидуально, чтобы работать как понятие, которое вбирает в себя все возможные формы. Когда я говорю, например, «дверь», это не то же самое, когда я смотрю на конкретное изображение двери. Сам по себе рисунок или даже фотография, конечно, могут использоваться как пиктограмма, обнаруживая эксплицитное значение, но при этом они теряют характер уникального изображенного объекта. Чтобы изображения стали пиктографическим письмом, они должны быть упрощены и лишены индивидуальных качеств.

Итак, изображение обладает определенными пластическими свойствами – как в целом, так и отдельные его элементы. Это, очевидно, составляет первый уровень визуального языка: я воспринимаю форму в пространстве с ее пластическими свойствами, и вместе с тем у меня есть опыт, жизненный, этого объекта, его назначения и т.д. Т.е., я понимаю, что именно за предмет я вижу. В абстрактном искусстве эти репрезентации объектов отсутствуют, но сами пластические свойства и формы полностью берут их не себя, представляя собой то, что они есть.

Следующий уровень визуального языка заключается в связях между фигурами-объектами, когда возникает метафора.

Связи в изображении базируются на свойствах фигур-объектов – на подобии, контрасте и нюансах, на динамике и общих контурах. Эти связи считываются не логически, а интуитивно. Соединяясь с моим узнаванием объектов, это порождает смысловые отношения, и тогда может появиться метафора. Так два совершенно разных объекта в изображении, один из которых продолжает контур или конструкцию другого, будут неизбежно связываться в восприятии, обнаруживая при всем своем различии некоторое единение.

Если, например, один объект – это женская фигура, а второй – линия берега и морской залив, то оба предмета соединятся, породив ассоциативную связь или метафору, как в этом рисунке Мунка.

Edward Munch, Separation II

Может быть, здесь возникнет невозможность женщины отделиться от моря или идея о непреодолимом влечении к морю. Тогда уже образ в целом будет высказывать, опять же как метафору, разрыв между мужчиной и женщиной как неизбежность, поскольку как мужчина, так и женщина принадлежат – пластически – к двум разным мирам. Важно ли здесь, что фигура на переднем плане – женщина, а фигура на втором плане – море? Безусловно. Но не менее важно, что фигуры связаны пластическими свойствами. Визуальный образ – по крайней мере предметный – обнаруживает двойственность: это и узнаваемый объект, и одновременно пластическая фигура.

ОБРАЗ КАК ПРЕДМЕТНОСТЬ

На самом деле отделять пластические свойства от узнаваемого объекта – процесс довольно искусственный, он важен для анализа изображения, но в нем теряется сам образ. Однако существует и противоположная проблема – «предметность», и, возможно, для фотографии она становится особенно значимой. Тот факт, что мы узнаем объекты, создает ложное представление, что это и есть смысл образа. Мы видим на изображении те или иные предметы, и у нас может возникнуть мнение, что мы, следовательно, понимаем образ. Но, назвав предметы, мы на самом деле ничего не понимаем про картину. Возникает парадоксальная ситуация – изображенное заслоняет собой образ.

Очевидно, в изображении пластические свойства не накладываются, подобно сетке, на объект, а существуют с ним слитно. Это соединение, как я говорил выше, является основой визуального языка – элементами, из которых складывается следующий уровень – ассоциативный или уровень визуальной метафоры. При этом оба уровня существуют как имплицитное – мы не можем рассматривать ни образ в целом, ни его элементы как обладающие эксплицитным значением.

Josef Koudelka, Portugal, 1974

Глядя на эту фотографию, на которой изображены девочка, женщина и старик мы можем прийти к банальному выводу, что смыслом этого образа является что-то типа: в комнате собрались трое. Как только мы перестаем быть внимательными к пластическим свойствам в их слитности с объектами, а затем и к композиции, мы теряем возможность понять образ. Бесполезно спрашивать по отношению к этой фотографии: зачем в комнате находятся эти трое, что они делают, что между ними происходит? Эти вопросы никак не помогают понять изображение, потому что образ не заключается в том, чтобы дешифровать отношения между изображенными людьми и предметами, как если бы эта сцена разворачивалась перед нами во времени и пространстве. Произведение искусства не основано на подобных вещах, и если оно и предъявляет нам какую-то сцену, то не для того, чтобы мы «дешифровали» ее с позиции жизненной логики.

Образ лишь использует сцену, предметы и людей, чтобы сообщить нечто иное. Уже то, что образ изъят из времени, говорит о совершенно другой его функции, нежели передача взаимоотношений или описание некоторой истории. Очевидно, мы должны отделить понимание образа от его объяснения. Когда мы объясняем образ, то выполняем задачу логически связать элементы

изображения, чтобы в итоге прийти к успокоительной мысли, что теперь у нас вопросов нет. Но это как раз противоположно цели образа, который должен нас приводить к открытию, а не закрытию темы. Контакт с образом порождает вопросы, а последующее рациональное объяснение снимает их, делая образ в каком-то смысле эксплицитным, чем-то наподобие титра на экране. Конечно, оставлять образ без необходимости его понять было бы неверно, но это понимание, на мой взгляд, происходит через метафору.

ОБРАЗ КАК МЕТАФОРА

Мне кажется интересным в этой части начать с описания личного опыта. Как я работаю с образом? В начале у меня есть предощущение контакта с некоторым пространством в уме, где располагаются, возможно, воспоминания, фантазии или открытия, которые мне пока неизвестны, но лишь угадываются. Это похоже на заброшенный дом, в котором, стоит мне войти в него, я обнаружу очень интересные и неизвестные мне вещи, про которые я лишь слышал. Заброшенность здания связана не с разрухой, а с тем, что это пространство неизвестное, т.е., это область бессознательного. Еще можно сравнить это с предчувствием встречи и близости с женщиной, которую видел однажды, был поражен ею, и затем потерял и не знал, где ее можно разыскать, а теперь вдруг эта встреча оказывается возможной.

Это и есть отправная точка, с которой я начинаю раскручивать нить, которая должна сначала завести меня в лабиринт, а затем и вывести из него, но уже с другой стороны. Я всматриваюсь в это пространство бессознательного, чтобы различить там какой-то образ. Постепенно он проступает, и тогда у меня появляется возможность прикосновения. Теперь я узнаю о нем больше, и сам при этом начинаю меняться, как если бы этот контакт что-то менял во мне. К этому моменту я уже оказываюсь в лабиринте образа. В нем есть какая-то загадка, которая притягивает меня, и чтобы ее разгадать, я должен этот образ реализовать, т.е., выйти с противоположной стороны лабиринта.

Эта работа строится для меня как визуальное высказывание – мне необходимо нечто выразить, что в начале я лишь угадываю – оно еще не существует в законченном виде. Для меня важно найти средства, чтобы это выявить – построить метафору. На практике это означает найти визуальный, пластический и композиционный принцип, на котором будет строится изображение.

Попробую разобраться с этим процессом рационально. Воспользуюсь вновь сравнением того, как существует метафора в дискурсе и в визуальном образе. В речи метафора реализуется через перенос значения на другой предмет, либо в другое пространство и открывающийся через это новый смысл, который не содержался в словах ранее. Греческое слово «метафора», как мы знаем, составлено из двух слов «мета» – «за», «дальше» – это пространство, и «фор» – нести – это действие или способ. Так мы переносим качества одного понятия на другое: «Жизнь есть сон», «Невыносимая легкость бытия», «Обыкновенное чудо». Есть слово «жизнь», мы понимаем его, а теперь на эту «жизнь» мы переносим качества сна. Мы получаем метафору через некоторое утверждение. Или мы перенесли на понятие какие-то качества, которые ему не свойственны, даже несовместимы с ним: «Обыкновенное чудо» – так называется пьеса Евгения Шварца. Понятно, что может быть развернутая метафора, даже целое произведение может оказаться метафорой, и это показывает, что метафора не ограничивается приемом. В тот момент, когда метафора переносит не только значение, а уже наше внимание в другое пространство, в этот момент она становится поэтикой.

В визуальном языке работает тот же принцип переноса, но переносится не значение, а фигура, как элемент композиции. Это, например, может быть самый простой пространственный перенос.

В качестве примера визуальной метафоры приведу одну фотографию американского фотографа Джерри Уэлсмана. Она совмещает дорогу и женское лицо, вернее, лишь один элемент – губы. Они проступают на поверхности дороги, сквозь эту дорогу, как бы и соединяясь с ней, и составляя какую-то скрытую ее природу.

Jerry Uelsmann, Untitled, 2000

Так банальное изображение с помощью соединения превращается в сильный образ – который обладает своей загадкой. Дорога и лес в этом участвуют довольно скромно. Для такого сюжета, наверное, было бы соблазнительным решение придать лесу, очертаниям деревьев какие-то характерные линии, напоминающие лицо – может быть, глаза, челку, абрис подбородка – и все в виде намека. Автор этого не делает, потому что хочет оставаться на грани – он сохраняет достоверность дороги, не превращая ее во что-то фантастическое. Мы видим двойственность: это и обычная дорога через лес, и это какая-то другая дорога, в каком-то другом пространстве. На самом деле этим простым элементом – женские губы – дорога сразу же переводится в пространство ментальное, в пространство воображения.

ОБРАЗ КАК ПРОСТРАНСТВО

В своей практике я далеко не сразу мог понять, а стало быть, и работать с пространством. Оно вообще видится мне в определенной степени загадкой. Привычным способом на пространство можно посмотреть, как на некую протяженность, где существуют фигуры-объекты, которые связаны между собой и которые в этих связях обнаруживают смысл. Такой подход, на мой взгляд, игнорирует саму идею пространства, которая, очевидно, заключается в движении. Пространство и движение связаны между собой принципиальным образом. Если мы посмотрим внимательно, то обнаружим, что движение невозможно без пространства, и стало быть, любое пространство подразумевает движение. Более того, пространство нуждается в движении, поскольку пространство может быть воспринято посредством движения. Взаимодействие в этом смысле тоже есть движение.

Объекты-фигуры, находясь в пространстве, получают возможность движения, а значит, и взаимодействия. Но это только часть дела, поскольку пространство обладает определенными качествами, не абстрактно в виде протяженности, а качествами своей плотности. Так, например, кардинально новый подход к пространству был одним из открытий импрессионизма. Потому что этот новый взгляд состоял не в том, что фигуры существуют в пространстве, а в том, что пространство создает фигуры. Это было, как мне кажется, фундаментальным открытием – что это в принципе возможно. Тогда сам по себе образный мир как бы является следствием пространства, или следствием того, как мы воспринимаем пространство. Эта идея очень захватывающая и, действительно, поражает в картинах Клода Моне – они создают не образ предметов, они создают пространство, и одним из проявлений этого пространства, неотделимым от него, являются те или иные объекты, которые мы узнаем на его картинах: деревья, цветы, мостик над прудом, женщина в платье, замок на дальнем берегу, лодки.

Такой подход, в частности, потребовал и разработки новой техники. Эта идея пространства получила затем дальнейшее развитие в модерне, у Модильяни или у Климта, который использовал принцип фигура-пространство, где больше не существовало взаимной обусловленности одного другим, или у Мондриана, который из двух данностей оставил только одну.

Пространство точно также, как фигуры-объекты, является значимым. Во многих случаях оно оказывается даже более «говорящим». Чтобы проиллюстрировать, как пространство работает в фотографическом образе, я воспользуюсь одной из работ из своего же проекта «Пространство-

Превращения».

«Пространство как место встречи», 2020

Эта фотография, на которой изображен парк – лужайка, одна шпалера, другая, арка. О чем пытается сказать эта фотография? Она вроде бы не рассказывает об этом парке, потому что очень странно так фотографировать, чтобы показать парк. В ней есть еще некоторая встреча, потому что здесь есть две руки – мужская и женская, которые тянутся друг к другу. Однако эти руки, они существуют как-то специально, и вот эта «специальность» их, она создает символический уровень – руки как бы отсылают к чему-то другому. Но еще бросается в глаза особая организация этой фотографии. Все объекты вполне привычные и даже обыкновенные, но то, как это организовано, оказывается значительно более сильным фактором. В том, как выглядят предметы, нет ничего особенного, все дело как раз в пространстве. Оно одновременно и плоское, и объемное, хотя звучит это противоречиво, потому что, как правило, изображение либо плоское, либо объемное. Но еще композиция здесь одновременно и заполненная, и центральная. На самом деле возможно для одних частей сохранить плоскостность, а для других – объемность, также, как заполненную и центральную композицию. Плоское пространство потому, что здесь почти нет линейной перспективы, нет сходящихся линий. Мы воспринимаем здесь глубину по разнице в масштабах: дальняя шпалера намного меньше в размерах, нежели на переднем плане. Но в то же время каждый план отдельно выглядит плоским. Передний план по сути стена, второй план – лужайка – почти плоский, однородный, и третий план тоже. Возникает такое соединение плоских планов как театральных задников.

Это все вещи имплицитные, они не содержится ни в одном из объектов, просто при взгляде на это изображение возникает такое ощущение, что пространство устроено как театральные кулисы, на которых что-то изображено – пространство как декорация. И вот эта самая «встреча» двух рук, она существует в этой декорации. Но сами руки, лужайка и две шпалеры в своей детализации выглядят очень реалистично, у них есть плотность, объемность и нет никакой призрачности. Так устроен образ, довольно парадоксально, в нем все одновременно имеет «плотность» и какую-то «иллюзорность». В значительной степени этому ощущению помогает также одна фигура, которой в реальности нет, а на фотографии она есть. Эта фигура – шляпа. Она образована проемом арки на переднем плане и дорожкой. Никакой шляпы в реальном парке нет, но в изображении есть.

Вот в таком противоречиво организованном пространстве и происходит встреча двух рук. И это порождает вопрос – интуитивно он возникает: где происходит эта встреча? Такого места нет в окружающем мире, эта встреча может происходить только в пространстве сознания, в пространстве памяти, и тогда это оказывается событием внутренним, а не внешним, и фотография пытается об этом рассказать.

ОБРАЗ КАК ПОВЕРХНОСТЬ

Если посмотреть на визуальную метафору как на основу высказывания, то можно обнаружить, что часто она оказывается замкнутой на самой поверхности образа, тогда как в других случаях, и надо признать – более редких, проходит как бы сквозь изображение. Под поверхностью образа я понимаю то, как тот или иной объект выглядит, и это становится принципом организации. Конечно, замкнутость метафоры на самом объекте настаивает на особой его значимости, вернее создает ее, но это еще не означает банальности. Такая метафора стремится убедить нас в том, что смысл образа так или иначе неотделим от объекта, что сам объект и несет в себе этот смысл целого. Когда Эдвард Уэстон сформулировал эту идею, она оказалось довольно неожиданной в качестве принципа искусства, который означал, по словам Уэстона, что «сама вещь может стать символом жизни и образом целого». Неожиданность такого подхода заключалась в том, что сам по себе осколок, фрагмент реальности является вовсе не материалом для искусства и не отправной точкой для взгляда художника, а самим искусством, в то время как классическая концепция искусства или даже точнее – Кантовская, подразумевала, что красота заключена не в самой вещи, но что наш взгляд создает ее.

Edward Weston, Pepper No 30, 1930

Для классического взгляда, без индивидуальной интерпретации художника нет образа - образ должен нести на себе эти следы, иначе он является лишь механической копией. Но ведь фотография и была такой копией. По сути же, новый подход Уэстона, конечно, касался не высказывания, а стиля или творческого метода, пластического выражения. И тем не менее, обнаружив особую привлекательность поверхности образа, фотография впоследствии с особым рвением принялась создавать изображения, где метафора была соединена с поверхностью. Она как бы сообщала: смысл образа заключается в том, как это выглядит. И такой принцип можно было назвать образ-притяжение.

ОБРАЗ-ПРИТЯЖЕНИЕ

К интуитивному пониманию двух кардинально противоположных типов образа я пришел сначала в своей практике и только впоследствии осмыслил это. Первый тип образа я назвал образ-притяжение. Он устроен как поверхность и сообщает в той или иной степени, что поверхность – это устройство мира. В рамках фотографического образа это приобретает особое звучание, поскольку такое изображение, и действительно, на уровне техники, является оптической копией самих вещей, а стало быть, возникает ложное мнение, что нет ничего кроме вещей. Из этого устройства, как следствие, возникает более проявленное свойство, а именно – желание. На уровне визуального языка это реализуется так: сами фигуры-объекты, а также пространство в изображении обладают определенными свойствами, которые работают как притягивающие внимание и желание.

Откуда в образе идея желания? Может показаться, что она привнесена в него критическим наблюдателем. Да, образ не является самой реальностью, мы не можем, протянув руку к изображению, прикоснуться к предмету, дотронуться до тела прекрасной женщины или примерить на себя изысканный костюм, но это и не требуется, поскольку само внимание, созерцая все эти вещи – т.е., поверхность – уже прикасается к ним. И тогда в отношении желания фотографический образ работает не столько в качестве агента, сколько в качестве организатора некоего пространства или комплекса, которое и есть на самом деле желание.

Как утверждал Делёз, исследовавший природу желания, оно никогда не бывает изолированным и всегда представляет собой некий комплекс. Если мы говорим не о потребностях, а именно о желании, то вместе с той или иной вещью мы всегда желаем что-то еще или по-другому – мы желаем нечто в контексте. В романе «По направлению к Свану» Марсель Пруст, например, описывает желание Свана к Одетте, которое одновременно связано у него с пейзажем: он хотел эту женщину вместе с пейзажем – тем пейзажем, в котором он мечтал оказаться с Одеттой. Это может показаться поэтической фантазией, но на самом деле любое желание действует именно так: какая-то женщина желает не просто это конкретное платье, а желает его в контексте, например, предстоящего путешествия или похода в театр. Мы хотим ту или иную вещь, но в комплекте с чем-то еще, в соединении с ситуацией, т.е., с экзистенцией. Именно такую модель и представляет фотография, поскольку она создает изображение не просто этой конкретной вещи, но ситуации, которая и есть ситуация обладания: это та женщина, и при этом она существует в этом пейзаже.

Не то, чтобы фотография приучила нас желать те или иные вещи, она предоставила нам изощренный инструмент для нашего желания – об этом, в частности, говорит Сьюзен Зонтаг в своей книге «О фотографии», когда представляет всеохватность фотографических образов как огромный каталог вещей, которыми мы можем обладать: «Сфотографировать – значит присвоить фотографируемое». Обладание в нашем представлении, конечно, но, если задуматься, всякое обладание и есть лишь представление.

Не имеет значение, что именно изображено, имеет значение, что изображение создает как бы одежду для нашего желания и тем самым вызывает, подобно Фаусту, идею обладания. Принципиально это происходит за счет слитности образа с поверхностью, а детально – за счет тех или иных свойств привлекательности, идеализации. Например, почти все рекламные образы устроены как притяжение: мы наблюдаем объекты, где их форма, фактура, связи между собой, пространство, в которое они помещены, гармоничность или необычность расположения и фрагментации, а также композиционные приемы – все это формирует упаковку желания – в этом и заключается сила такого образа, а точнее его скрытое насилие. Это может достигаться разными средствами, и, возможно, первые среди этих средств форма и свет. Это даже породило определенный термин «комплиментарное освещение» – под этим подразумевают такой свет в пространстве, который делает с точки зрения наблюдателя те или иные объекты привлекательными как бы идеальными в отношении поверхности и формы.

Очевидно, что образ-притяжение принципиально устроен как законченный. Завершенность и ясность подсознательно транслируют уверенность в том, что сам объект и является носителем полноты. Образ-притяжение – это всегда ответ, который имплицитно и в то же время жестко привязывается к поверхности, вот почему он обладает ясностью. Однако, давая ответ, такой образ всегда и неизбежно остается на уровне объектов.

Так идея обладания в образе-притяжение оборачивается. Нам кажется, что мы обладаем этим объектом, тогда как на самом деле, это объект владеет нами, поскольку начинает диктовать глазу свои условия поверхности: мир должен быть таким, каким он видится. Это то самое явление, которое Валерий Савчук назвал «скрытым насилием образа».

ОБРАЗ-ПОНИМАНИЕ

Кажется, что все представляет собой поверхность. Кажется, что эмоция, красота и даже идеи представляют собой поверхность, вернее – продукт поверхности. Однако, чем более мы соединяемся с поверхностью, тем более ощущаем себя покинутыми, находящимися в своего рода изоляции, окруженные тенями вещей. Это закономерно, поскольку поверхность не в состоянии отвечать нашим глубинным потребностям, она не в состоянии дать какой-то ответ или отклик на наш экзистенциальный вопрос о собственном существовании и несуществовании. Когда я говорю об ответе, я вовсе не имею в виду некоторую формулу; речь идет именно об отклике, через который, или наблюдая который, я могу почувствовать, что переживаемый мной экзистенциальный вопрос также выражен в мире, может быть назван, подсказан и услышан другими. На самом деле это осуществляет крайне важную вещь – выводит человека из эмоциональной и ментальной изоляции поверхности.

Конечно, по самой природе фотографического изображения мы не в состоянии устранить поверхность, однако существует другая возможность – сделать эту поверхность видимого мира вещей прозрачной, как бы проводящей наше внимание к тому, что лежит за ее пределами. Как это возможно? Посредством устройства образа. Первым средством на этом пути становится провокативная метафора. Средствами визуального языка метафора уже создает возможность выхода за пределы поверхности, и раньше я показывал на примере одной из фотографий Уэлсмана, как идея «живой дороги» разрывает поверхность, т.е., жесткое соединение с самими объектами. Мы как бы отсоединяемся от поверхности, происходит своего рода разотождествление, а понятие и чувство, которые возникают от созерцания образа, не находятся в самих объектах.

Но я употребил также «провокативность». Что я имею в виду? Образ либо создает привлекательность, завязывая мое внимание на поверхности, либо провоцирует вопрос, и тогда ответ на него, каким бы он ни был, не связан с поверхностью, т.е., с изображенными предметами.

Образ-понимание построен как модель восприятия. Я могу воспринимать мир совершенно по-разному. Я могу находится в различных состояниях, и часть из них будет привычна мне, я могу определить их как повседневные – такие, за которыми не обнаруживается моего понимания себя и событий. Другие, отдельные и более редкие состояния, будут позволять мне воспринимать мир как уникальность и полноту смысла. Визуальный образ, если говорить о его высокой или глубинной цели, способен транслировать метод, средство восприятия. Когда мы смотрим на такой образ, то имплицитно он сообщает нам некоторый способ видеть. Это кардинально отлично от поверхности. Это не то же самое, что сказать: «Объект выглядит так» или «Мир таков». Это значит создать такую модель, созерцая которую, зритель может позаимствовать, принять на себя определенный способ перцепции – то, что Жиль Делёз называл «перцептом». Уже как следствие такая модель провоцирует понимание, не вообще, а конкретное, по отношению к высказыванию, которое несет в себе образ. Если я попробую представить это понимание во времени, то оно будет носить эвристический характер. Это не застывшая вещь, оно существует как мгновенное открытие.

Как должен быть устроен образ, чтобы создать определенную модель восприятия и, следовательно, спровоцировать открытие? На самом деле это очень непростой вопрос, и он может быть решен только на практике. Я могу лишь назвать два принципиальных аспекта: построение визуальной метафоры, где акцент не находится на объекте, т.е., на поверхности, и высказывание, как цель любой метафоры. При том, что всякое имплицитное высказывание по своей природе не может претендовать на однозначность восприятия или понимания. В этом состоит оборотная сторона художественного образа – будучи сам результатом творческого взгляда, для своего восприятия он требует или провоцирует ответный творческий взгляд, уже со стороны зрителя.

Так это выглядит в осмыслении, но я хотел бы показать это на примере образа.

Josef Koudelka, Parc de Sceaux, 1987

Заснеженный парк, деревья слева и деревья справа. Какой-то очень простой вид – такой, который почти не обнаруживает уникального взгляда, разве что есть в нем лаконичность, ничего лишнего. Но это не метафора, не высказывание. И вдруг – это очень неожиданно – большая черная собака. Такая фигура, как будто не существующая на самом деле, как будто это лишь вырезанный ножницами контур в бумаге или хотя бы и в мониторе, за которым чернота, тьма, отсутствие чего бы то ни было. Собака – призрак, ощущение, которое возникает из полного отсутствия фактуры и через ее движение – еще мгновение, и она убежит, исчезнет, растворится в сумеречном воздухе. И вот парк вдруг обнаруживает также свою какую-то нереальность, как если бы и он вслед за собакой качнется и рассыпится, перестанет существовать. Эта метафора и есть прорезь в поверхности изображения, за которой обнаруживается нечто иное – какой-то странный и нелогичный вопрос, родившийся вроде бы ниоткуда: «Как может существовать этот парк-мир, когда исчезнет собака?».

Эта известная фотография Йозефа Куделки так прекрасно иллюстрирует разрыв поверхности образа.

ОБРАЗ КАК ПРИКОСНОВЕНИЕ

Я уже упомянул, что созерцание имеет прямое отношение к тактильности, по крайней мере это оказывается важным в моей собственной практике. Однажды, интересуясь механизмом восприятия и работой мозга, я посмотрел научно-популярный фильм о процессах мышления, который назывался «Brain» («Мозг»). Фильм в целом был посвящен исследованиям мозга, но я хочу рассказать об одном эпизоде. Речь там шла о том, в какой степени наш мозг влияет на визуальное восприятие.

Для иллюстрации этого вопроса создатели фильма показали интервью с бывшим заключенным одной из тюрем. В определенный период своего заключения он в виде наказания за нарушения дисциплины был переведен в карцер. Дирекция той тюрьмы не отличалась гуманностью и практиковала полную изоляцию нарушителей или неугодных. Это подразумевало содержание в отдельном помещении, в которое не проникал ни свет, ни звуки, а вода и пища подавалась раз в сутки через специальный светопоглощающий лоток. Очевидно, что эти люди знали, какое воздействие на психику могла вызвать такая изоляция и добивались этого. Тот заключенный провел в карцере больше двадцати дней. И под конец он, находясь в полной темноте и тишине, начал видеть и слышать различные явления. Так в интервью он рассказал, что время от времени вместо стен он наблюдал пейзажи, которые были настолько реалистичными, что он, по его словам, мог бы шагнуть в это пространство. В этом иллюзорном пространстве, он, например, видел даже изменения освещения и движение травы под ветром.

Эта, без сомнения, безжалостная практика в то же время открыла для этого человека невероятную способность мозга создавать как зрительные, так и слуховые иллюзии, неотличимые от действительности, что, кроме прочего, ставит вопрос о неоднозначности того, что мы называем реальностью. В контексте визуального языка это документальное исследование показывает, что наши чувства не отделены друг от друга подобно различным не сообщающимся каналам. Так визуальное восприятие оказывается напрямую связано с тактильным. Поначалу подобное утверждение может показаться надуманным, но как только мы встанем на позицию «сложносоставной реальности», где само восприятие играет, возможно, главенствующую роль, это не покажется невозможным.

Наблюдая тот или иной объект, мы тем самым зрительно прикасаемся к нему, однако это не является метафорой. Если мы допустим в качестве предположения, что наше внимание в процессе созерцания принимает форму и поверхность предмета, на который мы смотрим, то мы обнаружим возможность интуитивного понимания свойств предметов. Для изображения, которое как раз и состоит из таких свойств, это будет иметь первостепенное значение. Ведь визуальный язык оперирует качествами или свойствами предметов, но это не аналитическая работа ума.

Чтобы работать с пластическими свойствами изображения или самих объектов, необходим иной и отличающийся от привычного уровень восприятия, на котором созерцание уравнено или близко с прикосновением. Поскольку работа над образом состоит из постоянного выбора из тысяч возможностей и принятия мгновенных решений, то интуитивное восприятие формы оказывается совершенно необходимым инструментом, без которого работа не могла бы продвигаться, а результаты оставались бы невыразительными.

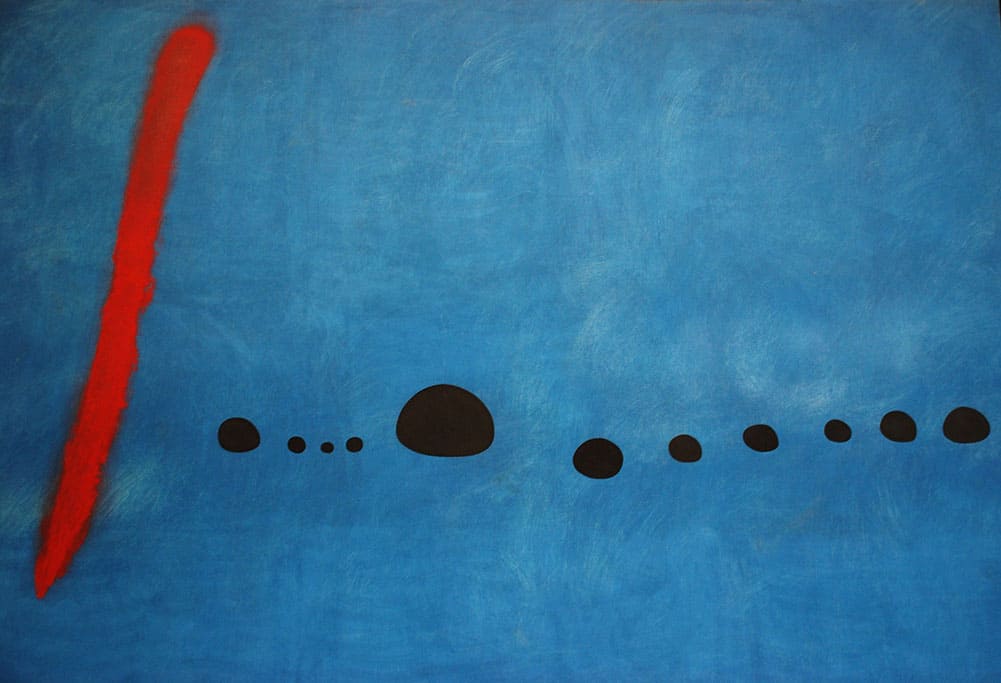

В качестве иллюстрации к этой идее я приведу одну из картин Хуана Миро, которая называется «Blue II» («Синий II»). Это абстракция, но абстрактное совершенно не означает отсутствие характерных черт, которые работают как

Juan Miro, Blue II, 1961

основа визуального языка. Например, то, как именно нарисована красная линия, насыщает ее пластическими свойствами, делает ее агрессивной, нервной, тревожной – обладающей собственным уникальным характером, что, впрочем, относится и к группе черных пятен справа и даже к синему фону.

СТАТИЧНОСТЬ ОБРАЗА

Фотография открыла нам возможность остановки времени. Но ведь визуальный образ и до фотографии был статичным. В чем же тогда заключалась эта новая возможность для изобразительного искусства? Фотография смогла запечатлеть ускользающее развертывание самих физических явлений, в том числе и опосредованно, улавливая, например, мимолетность изменений освещения. Но, останавливая движение, моментальный снимок не менял природу образа, он совершал операцию со случайным.

Где наиболее сильно проявлялось наше удивление перед моментальностью фотографии? В том, когда случайное становилось объектом фотографа. До того случайное не часто оказывалось предметом нашего внимания. Оно ускользало из нашего поля, не претендуя на статус образа. И вот фотография научила нас тому, что случайное может превращаться в целостность посредством технической мгновенной операции.

Когда Картье-Брессон – один из создателей жанра фоторепортажа – анализирует свой метод работы, он сравнивает его с игрой в теннис. «Реальность являет нам такую полноту, что мы должны резать по живому» – говорит он. Если случайное подбрасывает тот или иной поворот событий, то задача фотографа, по мнению мастера, состоит в том, чтобы в один момент схватить его смысл – открыть его в потоке мимолетных событий. Это, по сути, и означает превратить случайное в осмысленное и законченное, т.е., в образ. «Техническая операция» здесь, конечно, лишь инструмент, не от нее зависит тот «решающий момент», благодаря которому и складывается образ. Но фотограф работает именно со случайным, и более того – полученный результат сохраняет, по крайней мере стилистически, очарование случайного, когда нечто

.jpg)

Henri Cartier-Bresson, Man laying on gras, Boston, 1934

происходит не по нашей воле, а само собой. Образ в этом случае почти приравнивается к природному явлению.

Итак, фотография принципиально ничего не изменила в статичности образа, однако нужно сказать, что эта статичность и не нуждалась в каком-либо расширении, поскольку в ней и заключается ценность и сила образа, которая, по-видимому, не может быть достигнута кинематографом или видео. Статичность является не просто физическим свойством изображения, за ним стоит фундаментальная возможность изъять вещи и события из времени.

Наш опыт восприятия глубоко укоренен в течении времени, это является главной особенностью экзистенции, поскольку все явления окружающего мира находятся в процессе возникновения, становления и прекращения – то, что Бергсон называл «длительностью». Впрочем, это касается не только внешнего, но также и того, что мы можем назвать нашим внутренним миром. Эмоции, чувства и идеи точно также не являются чем-то, что не подвержено изменениям. Всякая возникающая в сознании мысль также представляет собой изменение и течение, поскольку это процесс. Однако, не смотря на эту универсальность изменения, для человека всегда было важно обнаружить некоторую точку остановки, выхода за пределы неизменного движения.

Возможно, ничто не предвещает такой точки, но она есть и может быть обнаружена в мгновенном понимании чего-либо. Понимание является эвристическим моментом, это не узнавание или опознание какой-то вещи – что она похожа на что-то или к чему-то относится. В момент понимания я соединяю разрозненные до того осколки впечатлений – мысли, чувства, переживания – в одну целостность. Происходит открытие, персональное озарение и «эврика». Здесь я сталкиваюсь с остановкой неизменного течения, когда происходит кардинальное изменение большого количества связей в сознании. Поскольку открытие всегда связано с мгновенной трансформацией, то оно рождает тот или иной образ – эвристический образ. В последствии именно он будет каждый раз при его представлении как бы переносить меня в момент, когда и произошло мое открытие.